今週のお花

皆様、こんにちは。

ここのところ悪天候で、スッキリしない日が続きますね。また寒くなるそうなので体調を崩されないように気をつけてくださいね。今週は可愛い桃のお花をいけてくださいました。

それでは今週のお花をご紹介いたします。

メイン

*ストック(マリンアイアン、ディープイエロー)

*桃

サイド

*スイートピー

ご来院の際はぜひご覧ください。

皆様、こんにちは。

ここのところ悪天候で、スッキリしない日が続きますね。また寒くなるそうなので体調を崩されないように気をつけてくださいね。今週は可愛い桃のお花をいけてくださいました。

それでは今週のお花をご紹介いたします。

メイン

*ストック(マリンアイアン、ディープイエロー)

*桃

サイド

*スイートピー

ご来院の際はぜひご覧ください。

皆様こんにちは。今回は神戸院メディカルエステが担当させていただきます。

今年の2月は気温の変化が激しく、寒くなったり急に暖かくなったりと体調の変化も気になるこの頃です(^^)/

この時期になると寒暖差やお部屋の暖房によって乾燥が目立ち、朝起きるとなんとなく喉のイガイガや体の不調を感じやすくなります。

冷えや不調が気になるときは幼少期から母がよく【生姜シロップ】をお湯で割って飲ませてくれていました。何気なく飲んでいるドリンクですが、調べてみると免疫力アップや便秘の改善など、他にもさまざまな効果を発見。ぜひご紹介していきたいと思います(^^♪

生姜にはショウガオールやジンゲロール、ジンゲロンなど様々な成分が含まれており、シロップにすることで効果的に摂取することができます。

・殺菌・抗菌・抗炎症作用

生姜には、強い殺菌・抗菌作用があります。この作用により、食材に対しては保存性を高めるなど、お寿司の時に食べるガリもその1つと言われています。また、口腔内や喉への作用として、風邪の菌やウイルスへの殺菌効果が期待できます。喉の痛みや腫れを感じた際には、抗炎症作用も働きかけるので、痛みや腫れの緩和にもつながります。

・基礎代謝をアップさせる

生姜に含まれる成分により血行が良くなり体温が上昇することで、代謝への促進に繋がります。基礎代謝がアップすることで、発汗作用や、体脂肪燃焼などにも効果があります。

・冷え性の改善と免疫力の向上

生姜の効果で身体を温めることによって血行が良くなり、冷え性の改善へとつながります。

一般的に、体温が1℃下がると、免疫力は30%低下するといわれています。逆に、体温が1℃上がると、免疫力は一時的に5~6倍上昇することも分かっています。一見冷え性でないように感じていても、もし基礎体温が36,0℃未満であれば、加熱した生姜や生姜シロップを継続的に摂取することで、体調が良くなるなど体質改善・免疫力の向上などが期待できます。

・腸内環境を整え便秘の解消へ

現在では、様々な商品開発の工夫により、便秘解消効果の高いものが増えてきています。生姜自体に含まれている消化吸収を助ける作用に加え、はちみつなどのオリゴ糖を含む原料を使用して作られた生姜シロップは、腸内環境を整えます。生姜ごと摂取できると、生姜に含まれる食物繊維によって便秘解消への効果が期待できるので、便秘で悩んでいる方には生姜入りのシロップがオススメです。

他にもおろし生姜や、千切りなど。食材と煮る、漬けるなどお料理にもいろんな使い方ができますね。積極的に生姜を摂取して免疫力をアップさせましょう(^^)/

皆様 こんにちは 今回は 神戸院の看護師が担当いたします。

皆様、アサイーボールはご存知でしょうか。

今、流行中のアサイーボールに私も絶賛ハマっております為、その魅力をお伝えさせていただきます。

まず、アサイーボールとは「アサイー」という果物で作ったスムージーの上に、グラノーラやフルーツ、はちみつなどをトッピングしたスイーツのことです。

食べ応え抜群のボリュームと、フォトジェニックな見た目が魅力で、世界屈指のリゾート地ハワイを代表するスイーツとして、日本を含め世界中で親しまれています。

最近では、神戸や大阪、東京等にもアサイボール専門のカフェが次々にオープンしています。

アサイーボールと言えばハワイをイメージしますが、実はそのルーツはブラジルにあります!

アサイーは、ブラジルのアマゾン地帯を原産とするヤシ科の植物で、直径1~1.2cmほどの丸くて小さな黒紫色の果実です。アサイーは、ポリフェノール、食物繊維、カルシウム、鉄分などの栄養素が豊富で、抗酸化作用があり目にも良いとされるアントシアニンはブルーベリーの約18倍も含まれており、抗酸化力を示すORAC値はブルーベリーの2倍以上にも及び、とても健康に良いと言われています。

アサイーって良く聞くけど、紫色だし、ベリー系の味がするのかな?と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、アサイボールの主原料であるアサイーは、ほぼ無味無臭で、若干の渋みとオリーブオイルのような風味を有するものの、一般的な果実のような甘みや酸味はほとんどありません。

ですが、味わいが淡泊な分、ほかの食材との相性は抜群です!私のお気に入りの食べ方は、アサイーの上に、フルーツやグラノーラ、ココナッツチップ、カカオニブ、はちみつをたっぷりかけていただくのがすごく美味しくておすすめです!

なめらかな口当たりのアサイースムージーに甘酸っぱいフルーツ、ザクっと心地よいグラノーラ、甘いはちみつなど、さまざまな食材の風味や食感が複雑に絡み合った奥深い味わいこそ、アサイボールの魅力です。

最後にアサイーボールのレシピを紹介させていただきます。

1.ミキサーに冷凍アサイーピューレ、バナナ、無調整豆乳を入れて、なめらかになるまで撹拌します。

2.バナナの形がなくなるまでしっかり撹拌したら器に注ぎ、食べやすい大きさにカットしたフルーツやグラノーラをトッピングします。

3.最後にはちみつをたっぷり回しかけたら完成です

私はバナナが苦手なので、アサイーの中にも、トッピングにもバナナは入れてないですが、代わりに林檎やミックスベリー等のフルーツを入れています。美味しく食べれますので、バナナが苦手な方も是非お試しください!

皆様、こんにちは。

日中は春を感じさせる陽気ですが、朝晩はまだまだ冷えるので

風邪をひかないようにお気をつけてお過ごしくださいませ。

それでは今週のお花をご紹介いたします。

メイン

*トルコキキョウ(グラナスライトピンク)

*ローズ(ジュミリア)

*ユーカリ

*ガクソウ

サイド

*チューリップ(リムジン)

ご来院の際はぜひご覧ください。

皆様こんにちは。今回は、神戸院の看護師が担当させていただきます。

先日、アラガン社のファカルティの医師にお越しいただき、院内でヒアルロン酸注入のトレーニングがありました。

今回は数回にわたってトレーニングをしていく予定となっています。

まずは、第一弾として、中顔面の注入方法を先生方、スタッフと学びました!

以前からも、当院でヒアルロン酸注入を行っておりますが、注入治療はどんどん薬剤が進化し、注入方法もより効果の出やすいように進化を続けております。

定期的に注入治療や美容治療の知識・技術のアップグレードに励んで、患者様により満足していただけたらと思います。

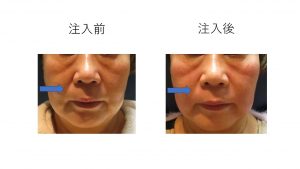

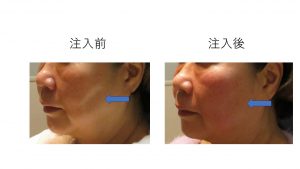

今回のモデルの方は、全体的なたるみが気になり、特にゴルゴライン、ほうれい線、頬の外側のくぼみが気になるという主訴でした。少し疲れた印象、輪郭のぼやけを認める方でした。

今回は、頬骨上と外側のくぼみの改善、ほうれい線にヒアルロン酸を全部で3㏄注入されました。

頬の位置が少し上がり、頬外側のくぼみが改善しております。フェイスラインも少し引きあがってスッキリした印象です。患者様は、ほうれい線も薄くなり喜んでいらっしゃいました。お顔が変わり、気持ちが明るくなってメイクして出かけるのが楽しみだとおっしゃっていました。

次回のトレーニングでは、ゴルゴラインなども改善するポイントに注入予定なので、次回の変化も楽しみにしておられました。

出血はほとんどなく、痛みも楽だったようです。内出血もほとんどでていませんので、ダウンタイムがほとんどなく、リフトアップできて、即効性もあるのでヒアルロン酸注入は本当に良い治療だな~と改めて実感しました!!

当院は厚生労働省が認可しているヒアルロン酸製剤を使用しております。アラガン社のヒアルロン酸は製品の質が高く、硬さの種類が豊富で持続力もあるのでおすすめです。リフトアップ治療が気になる方は、ぜひご相談ください(^^)